SL27 – Il cammino delle comunità ebraiche

Il trekking si sviluppa su itinerari urbani, attraversando prevalentemente tratti pedonali del centro cittadino. È adatto per tutti i camminatori, anche come uscita didattica breve per gruppi scolastici. Il percorso si sviluppa ad anello, con partenza e arrivo in corrispondenza della chiesa dell’Annunziata, dove è possibile parcheggiare. La segnaletica di riferimento è quella a stella con fondo bianco e bordo rosso del Museo della Resistenza Piacentina.

Sulle tracce della comunità scomparsa

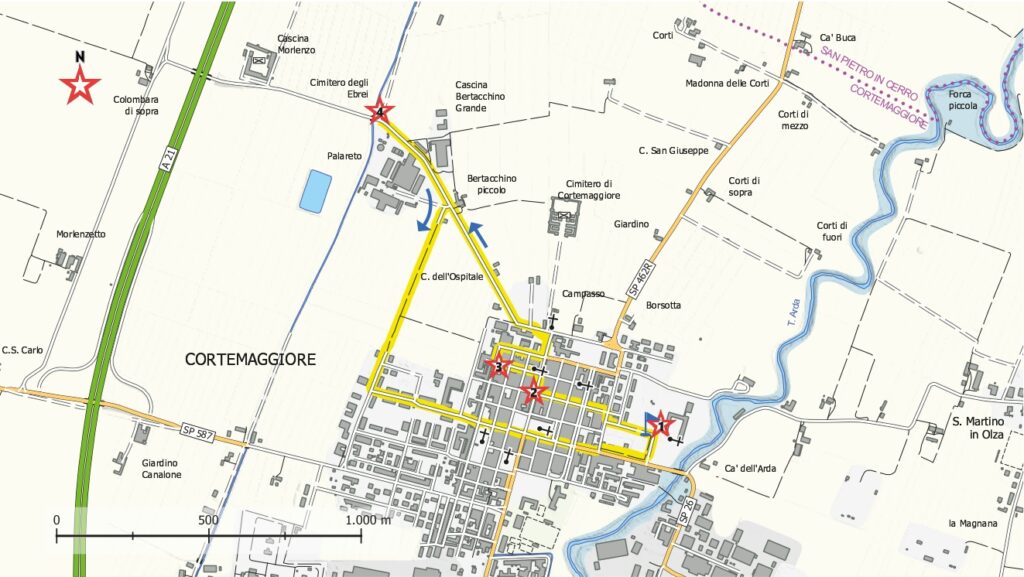

La partenza del cammino si trova dinnanzi alla chiesa dell’Annunziata, dove è possibile parcheggiare. Si tratta di un edificio la cui storia attraversa diverse epoche. Costruita per volere di Anastasia Torelli, moglie di Lodovico I Pallavicino, l’Annunziata viene inaugurata nel 1499. La sua architettura rimanda ai linguaggi del gotico lombardo e del Rinascimento e ospita la cappella gentilizia della famiglia Pallavicino, ornata con preziosi affreschi realizzati da artisti della cerchia dello Zenale e del Pordenone. Adiacente alla chiesa sorge il grande convento francescano, con le caratteristiche celle, che nel 1941 diventano altrettante stanze di detenzione. Nel 1941 infatti il convento diventa un campo di concentramento, contrassegnato dalla sigla P.G. 26, che ospita prevalentemente prigionieri di guerra jugoslavi. Non pochi di loro, all’indomani dell’8 settembre 1943, riusciranno a darsi alla macchia e a unirsi alla Resistenza. Tra loro il notissimo Jovan Grcvaz, Giovanni lo Slavo, comandante della 62a Brigata Garibaldi. Seguendo Via G. Leopardi e poi Via Colombini, ci si addentra nel paese, fino a raggiungere la parte più antica e caratteristica dell’abitato di Cortemaggiore. Qui – proprio sull’incrocio tra Via Cavour e Via IV Novembre ‒ ci fermiamo ad ammirare quel che resta della sinagoga. Costruita alla metà del XVI secolo, quando il marchese Gerolamo Pallavicino istituisce il ghetto ebraico, viene ristrutturata nel 1842. Come tipico degli edifici di culto ebraici, la sinagoga non è riconoscibile dall’esterno: vi si accedeva da una casa privata, attraverso un ballatoio che correva lungo un cortile interno. L’interno era decorato con affreschi in azzurro e oro, oggi non più visibili. Un aron in gesso (la cui cornice è oggi conservata al Museo ebraico di Soragna, così come un pregevole camino decorato a stucco) conservava alcuni preziosi rotoli della sefer torah, proprio vicino alla tevà, l’altare dell’officiante, oggi conservato in Israele. Come le altre dimore del paese, la sinagoga è un normale laterizio a pianta rettangolare, ma si può riconoscere dalla particolare forma del tetto spiovente. Utilizzato fino agli ultimi anni del XIX secolo, l’edificio è stato abbandonato all’inizio del Novecento, con il progressivo trasferimento della comunità ebraica locale. Svoltando a destra, proseguendo sotto i portici, ci raccogliamo davanti all’abitazione posta al civico XXX di via Cavour. È qui che, il 2 gennaio 1883, nasce Leonello Vigevani, una delle vittime piacentine della Shoah. Figlio di Cesare ed Ernesta Muggia, Lionello aveva studiato all’Istituto tecnico di Parma. Dopo aver preso parte alla Prima guerra mondiale si era trasferito a Bologna, dove aveva sposato Amelia. Dirigente di una fabbrica di saponi e candele, Vigevani ‒ grazie ai meriti conquistati nel primo conflitto mondiale e all’età avanzata ‒ aveva pensato di potersi salvare dalla deportazione. Quando ormai la situazione era disperata, aveva tentato di fuggire in Svizzera. Mentre i figli riescono nell’impresa, Lionello e Amelia vengono catturati e internati a Fossoli. Il 22 febbraio 1945 affrontano il viaggio per Auschwitz. Sul loro convoglio viaggia anche Primo Levi, che ci ha restituito un’immagine terribile dell’arrivo al campo: «In meno di dieci minuti noi uomini validi fummo radunati in un gruppo. Quello che accadde degli altri, delle donne, dei bambini, dei vecchi, noi non potemmo stabilire allora né dopo: la notte li inghiottì, puramente e semplicemente». Così accade a Lionello Vigevani, che con la moglie viene ucciso poco dopo il suo arrivo al campo. A Bologna, dove l’uomo frequentava la comunità ebraica, una lapide posta sulla sinagoga lo ricorda. Svoltando poi a sinistra e proseguendo su via XXIV Maggio, raggiungiamo l’incrocio con via Libertà, dove era collocato l’antico cimitero ebraico. Oggi, il luogo non conserva alcuna traccia della sua antica destinazione, ma ne possiamo trovare traccia in una mappa topografica del 1795, conservata presso l’Archivio di Stato di Parma, che ci indica un piccolo rettangolo di terra addossato ad altre strutture della zona nord-ovest del paese, dove gli appartenenti alla comunità ebraica seppellivano i defunti. Molto più riconoscibile è invece il cimitero nuovo, prossima tappa del nostro itinerario. Il cimitero ebraico di Cortemaggiore si trova fuori dal centro abitato, lungo via Morlenzo, a pochi chilometri dal cimitero comunale. La sua costruzione risale alla fine del XVIII secolo, quando ‒ in virtù della legislazione napoleonica ‒ si decise di abbandonare la struttura più antica. Il campo ha forma rettangolare, è cinto da un alto muro in laterizio di circa due metri e chiuso da un cancello in ferro. L’interno è diviso da un vialetto centrale, alcune lapidi sono situate nella terra, altre contro le pareti in muratura. Al centro si trova un grande albero, in prossimità di una lapide dedicata ad alcuni membri della famiglia Muggia, una delle più note famiglie ebraiche di Cortemaggiore. I Muggia costituiscono peraltro la presenza più rilevante di questo cimitero, che conta una ventina di steli. La più antica risale al 1872 ed è dedicata a Venturina Muggia nata Osimo, mentre l’ultima sepoltura risale al 1958: si tratta di Ester De Benedetti vedova Muggia. Sul lato sinistro – a muro – è posta una sola stele in ardesia elegantemente graffita in stile liberty, datata 1897. Si ritorna indietro verso il paese, ma si svolta presto a destra, seguendo la segnaletica a stella con fondo bianco e bordo rosso del Museo della Resistenza Piacentina, che ci porta attraverso un breve percorso nei campi di nuovo tra le case di Cortemaggiore, che attraversiamo fino al punto di partenza.

Il cammino più doloroso. Gli ebrei italiani tra fascismo e Resistenza

Il sentiero SL 27 unisce ‒ in un unico percorso e in una sola narrazione ‒ i luoghi della antica comunità ebraica di Cortemaggiore e il campo di concentramento per prigionieri slavi PG26. Sono luoghi con storie apparentemente diverse, che ci permettono tuttavia di riflettere sulle politiche razziste che attraversano il fascismo e il conflitto mondiale. È stato soprattutto lo storico Enzo Collotti a mettere in luce come l’antisemitismo sia strettamente connesso ‒ nell’ ideologia e nella legislazione fascista ‒ alle conquiste coloniali e all’occupazione di intere regioni dell’Africa e dei Balcani. Con l’espansione coloniale, la sottomissione dei popoli ritenuti inferiori è sentita come una necessità, legata a doppio filo con la creazione di un nemico razziale interno da epurare. L’anno di svolta è il 1935: con la conquista dell’Etiopia il Regime fascista dà il via a una politica di ‘tutela della razza’, contro ogni pericolo di ‘meticciato’ tra i coloni italiani e le popolazioni indigene. Il razzismo non è però soltanto uno strumento pratico di segregazione, è soprattutto un’arma ideologica potente, che guida le truppe italiane in una guerra di ‘civilizzazione’, cristianizzazione e sottomissione di popolazioni dipinte come primitive e inferiori. Intanto, in patria, cresce la diffidenza nei confronti dei tanti ebrei italiani, rappresentati sempre più spesso nel discorso pubblico come elementi estranei al corpo della nazione. La legislazione razzista coloniale e la legislazione antiebraica si sviluppano così di pari passo, alimentate da presunte teorie scientifiche di superiorità, da una crescente ossessione per la ‘purezza razziale’ e da una strisciante paura della ‘contaminazione’. In pochi anni l’Italia fascista costruisce un regime di doppio apartheid e di segregazione: all’interno per gli appartenenti alle comunità ebraiche disseminate entro i confini nazionali e, all’esterno, per gli indigeni nei paesi occupati. Nel 1938 vengono promulgate le leggi razziali che segnano per gli ebrei italiani l’inizio di un percorso di veloce spoliazione di diritti e cittadinanza. Nella scelta di dare il via all’antisemitismo di stato, oltre la paura del ‘meticciato’, c’è per Mussolini la necessità di denunciare il complotto anti-italiano ordito dalle potenze democratiche – appunto plutocratiche, massoniche e giudaiche ‒ che avevano condannato la guerra in Etiopia e, soprattutto, l’urgenza di trovare un nemico interno che distogliesse l’opinione pubblica dai crescenti insuccessi della politica interna ed estera. Gli appartenenti alla comunità ebraica vengono così, in un primo momento, individuati e schedati con una grande attenzione non tanto alla religione professata, ma all’ascendenza, alla ‘razza del sangue’ che distingueva chi apparteneva alla ‘razza ebraica’ e chi alla ‘razza ariana’. Ben presto viene avviata una politica discriminatoria che vieta i matrimoni misti e impone l’allontanamento degli ebrei dagli uffici pubblici, dalle scuole e dalle università, dalle redazioni dei giornali, fino alla revoca della cittadinanza e alla confisca di beni mobili e immobili. Motivati dalla perdita dei diritti civili e politici, dall’esclusione sociale, dal declassamento sociale, molti scelgono di emigrare all’estero, abbandonando per sempre il Paese. Per gli oltre 30.000 ebrei che invece rimangono la situazione precipita ulteriormente dopo l’8 settembre 1943. La neocostituita Repubblica sociale italiana dà infatti un rinnovato slancio alle politiche antisemite e, da subito, si impegna in un piano di definitivo annientamento degli ebrei italiani, passando da quella che gli storici chiamano ‘persecuzione dei diritti’ alla ‘persecuzione delle vite’. Tra i primi provvedimenti varati dalla Rsi c’è infatti l’ordine di arresto di tutti gli ebrei che vengono convogliati in campi di transito per poi essere deportati in Germania, dove la macchina dello sterminio era già in funzione. Snodo fondamentale è il campo di concentramento di Fossoli di Carpi, nel Modenese, dove transitano numerosi convogli diretti ad Auschwitz. In alcuni casi gli ebrei individuati vengono uccisi direttamente. Così accadde sul Lago Maggiore dove un rastrellamento tedesco durato alcuni giorni costò la vita a cinquantasette persone. A lungo tutta la responsabilità dello sterminio delle comunità ebraiche italiane è stata ascritta esclusivamente alle truppe tedesche. Anche in occasioni ufficiali di ricordo – come la Giornata della Memoria istituita nel 2000 ‒ a fatica si è riusciti a mettere a fuoco le responsabilità di molti militari e civili italiani nella Shoah. Oggi, grazie agli studi di storici come Simon Levi Sullam e Amedeo Osti Guerrazzi, conosciamo il sistema complessivo di persecuzione e deportazione che costò la vita a oltre diecimila uomini, donne e bambini. La Gnr e le autorità fasciste furono infatti fondamentali nella individuazione degli ebrei, negli arresti, nelle retate, nei rastrellamenti di intere comunità. L’episodio più drammatico è sicuramente quello del ghetto di Roma, circondato e ‘ripulito’ il 16 ottobre 1943. Sui convogli per la Germania si trovano oltre mille persone, delle quali solo diciassette riescono a fare ritorno alla fine del conflitto. Con una triste beffa, la comunità romana era stata convinta a consegnare alle autorità cinquanta chili d’oro, nell’illusione di comprare la propria salvezza. Non fu certo un furto isolato. La volontà di accaparramento e di rapina giocarono un ruolo fondamentale nella cattura di molti ebrei, in molti casi traditi per tornaconto personale e volontà di guadagno. Il fenomeno delle spie si diffuse in tutta l’Italia occupata e bande autonome specializzate di professionisti si muovevano da una città all’altra a caccia di ebrei, per trarne profitto e guadagnare prestigio agli occhi dei tedeschi. Alla luce della feroce operazione di annientamento messa in campo dalla Repubblica di Salò, non stupisce che diversi ebrei scelgano da subito e con convinzione di unirsi alle bande partigiane e lottare contro il nazismo e il fascismo. Così fu per il gruppo di giovani torinesi del quale facevano parte Primo Levi e Luciana Nissim, partigiani in Valle d’Aosta. Oppure il giovanissimo Franco Cesana, combattente della Brigata Scarabelli, ucciso a soli tredici anni sulla montagna modenese. Le loro storie hanno un profondo significato di riscatto e ci parlano di un mondo ebraico che, in tutta Europa, si oppone con ogni forza alle politiche di sterminio. Alla fine della guerra, il bilancio definitivo sarà di oltre ottomilacinquecento persone deportate per motivi razziali dalla Penisola e dalle zone di occupazione italiana, il 90% delle quali perde la vita nei campi di concentramento.

Da Piacenza a Auschwitz

La presenza di comunità ebraiche nel Piacentino risale all’epoca medioevale e la possiamo leggere in antichi insediamenti ‒ come cerca di fare il percorso qui proposto ‒ o anche attraverso la toponomastica. Così in alta Val d’Arda, dove troviamo località dai nomi eloquenti: Rio degli Ebrei, Rabbini, Scrabbi, Levei. Nel corso dei secoli, tuttavia, la presenza ebraica in provincia si riduce progressivamente, fino quasi ad esaurirsi. Il censimento avviato dalle autorità fasciste nel 1939, all’indomani della promulgazione delle leggi razziali, conta trentadue cittadini ebrei in provincia, distribuiti principalmente nelle storiche comunità di Fiorenzuola, Monticelli d’Ongina e Cortemaggiore, località in cui famiglie ebraiche si erano insediate da secoli. A Piacenza non c’è una grande comunità ebraica, non ci sono rastrellamenti di massa, e le storie dei deportati sono rimaste a lungo isolate e sepolte. È stato soprattutto il lavoro della ricercatrice Gabriela Zucchini, paziente e tenace, a ricostruire le storie dei nostri concittadini la cui vita si conclude nei campi di concentramento, principalmente in quello di Aushwitz, in Polonia. Sono complessivamente quattordici i deportati per motivi razziali, nati a Piacenza o deportati dalla provincia, le cui tracce sono state ricostruite ‒ insieme a quelle dei loro famigliari ‒ attraverso carte di polizia, testimonianze orali e archivi. Come accade in tutta Italia, la deportazione è preceduta da una progressiva spoliazione dei diritti civili e politici e da una martellante propaganda antiebraica portata avanti dalle colonne del quotidiano locale ‘La Scure’ che riferisce con entusiasmo a proposito dei provvedimenti antiebraici. La situazione precipita con l’occupazione tedesca. Da subito le autorità fasciste di Piacenza avviano nuove indagini sugli ebrei residenti in provincia, imponendo prima il divieto di allontanarsi dai comuni di residenza e poi l’arresto. Presagendo il pericolo, molti riescono a darsi alla fuga, espatriando o cercando ospitalità in zone remote. Tra questi c’è Oreste Muggia, podestà di Cortemaggiore dal 1926 al 1932, che riesce a rimanere nascosto in campagna fino alla fine del conflitto. Sarà l’ultimo membro della comunità ebraica del paese a scomparire, nel 1984, all’età di centosette anni. Ma non tutti furono così fortunati. Sul convoglio n. 3 da Firenze a Auschwitz, che parte il 9 novembre 1943, viaggia il giovane Sergio Gallico, venticinquenne laureando in Matematica nato a Bettola, con i genitori Augusto e Amelia e il giovane fratellino Lucio Samuele, di dieci anni. Erano stati arrestati poche settimane prima nel rastrellamento della comunità ebraica fiorentina. Nello stesso periodo viene arrestato a Sanremo anche Giulio Osimo, nato a Turro nel 1886, deportato sul convoglio n. 5, partito da Milano il 6 dicembre 1943. Tutti loro muoiono a Auschwitz, probabilmente già al momento dell’arrivo nel campo. Sul convoglio n. 6, che parte da Fossoli il 22 febbraio 1944, viaggia invece Lionello Vigevani, nato nel 1883 a Cortemaggiore, insieme alla moglie Amelia Muggia, arrestati il 2 dicembre 1943 mentre tentavano di espatriare in Svizzera. Arrivati ad Aushwitz, i due coniugi non superano la prima selezione, a causa dell’età avanzata. Sul convoglio n. 9 trovano invece posto Vittoria Foà, nativa di Cortemaggiore, che viene arrestata a Mantova il 1 dicembre 1943. Per lei, che all’arrivo al campo ha ottantaquattro anni, non c’è scampo. Con lei viaggiano anche Markus Nichtberger, ebreo polacco emigrato in Italia negli anni Trenta per sfuggire alle persecuzioni razziali, insieme alla figlia Ingeborg, conosciuta da tutti come Dina, nata a Berlino nel 1923. La famiglia ‒ composta anche dalla moglie Susanna e dal giovane figlio Bob, classe 1926 ‒ era residente dal 1941 a Carpaneto Piacentino dove aveva stretto legami e amicizie. Mentre Markus non supera la prima selezione, Dina viene immatricolata con il numero 76826 e assegnata al blocco 27, dove si lavora alla confezione di scarpe. Gravemente debilitata, riesce a vedere la liberazione del campo nel gennaio 1945, ma si spegne poco dopo, senza riuscire a fare ritorno a casa. Non aveva ancora compiuto ventidue anni. Sul convoglio 10, partito da Fossoli il 16 maggio 1944, viaggia il resto della famiglia, Susanna Wormann e Bob Nichtberger, insieme a Enzo Namias, nato nel 1902 a Monticelli d’Ongina, e a Enrico Richetti. Nato a Gorizia nel 1910, iscritto al Partito Nazionale Fascista e volontario nella guerra d’Etiopia, Richetti era laureato in Giurisprudenza e in Lettere. Insegnava a Bologna ma dopo l’approvazione delle leggi razziali si era trasferito a Piacenza, dove aveva aperto un negozio di macchine da scrivere, in via XX Settembre. Namias sopravvive ad Auschwitz cinque mesi, mentre Richetti otto. Trasferito a Dachau riesce a incidere su un muro il suo nome. Muore il 6 gennaio 1945, a trentatré anni. Sull’ultimo convoglio, il numero 14, che parte da Fossoli il 1 agosto 1944, poco prima della dismissione del campo a causa della pressione degli Alleati lungo la Linea Gotica, viaggiano Aldo Ottolenghi, nato a Monticelli d’Ongina nel 1902 da una famiglia di ideali socialisti e Riccardo Sezzi, nato a Piacenza nel 1907, laureato in Economia e Commercio. Entrambi muoiono ad Auschwitz. Con loro c’è anche Ida Benedetta Pesaro, conosciuta da tutti come Tina, nata nel 1913 a Castelsangiovanni, dove la famiglia gestiva un noto maglificio. Alla caduta del Regime, Tina aveva cominciato a collaborare con la Resistenza, ma aveva poi coraggiosamente scelto di consegnarsi alle autorità fasciste per ottenere il rilascio dell’anziana madre, tenuta in ostaggio per costringere i figli, noti antifascisti, a costituirsi. Tina muore il 31 dicembre 1944 a Dachau, a trentuno anni. L’ultimo deportato piacentino è Dante Fontanella, settantunenne nato a Fiorenzuola, che viaggia sul convoglio 19/20, partito da Bolzano-Gries il 14 dicembre 1944 alla volta di Flossemburg. Nonostante l’età avanzata, riesce a sopravvivere due mesi nel campo, dove viene immatricolato con il numero 1945.